| 所在地 |

|

江島町西脇50 |

| 祭礼日 |

|

3月第4日曜日 |

| 祭 神 |

|

菅原道真 |

|

拝 殿 |

豊川の左岸沿いの集落の江島神社のほぼ中央に位置しています。

やや東を向いている神社の入り口には天神社という社号標石が立っている。設立年代は対象4年になっているので、この頃まで、天神社といっていたみたいです。

左右に灯籠を見ながら鳥居をくぐって参道を進むと、拝殿前に一対の灯籠と、阿型と吽形の狛犬を目にすることができます。 |

拝殿は入母屋造りの瓦葺で高欄と向拝附のりっぱなものです。

本殿は外部からは見えませんが、神明造柿葺のものです。造立年代は不明ですが、造替えの棟札に元禄3年(1690)と記されているものがあります。それ以後の棟札には葺替えの文字は見られますが、造立というのはなく、様式的にもうなずける元禄時代の建築で、以後現在まで当時の姿を残していると考えることができま

|

社号標石 |

す。

拝殿等は昭和4年に大修理が行われ、現在のような外観になったものです。

保存している最古の棟札は寛永15年(1638)のもので、それには「宝飯郡鵜飼島天神宮一宇」とあるので、江戸初期には「天神宮、天神社」でありました。ところが、江戸時代中期の享保期になると「天満宮」となり、江戸後期から明治大正にかけては「天神社」となっています。現在は江島神社と呼ばれています。

社宝としては同姓の鰐口があります。径が28㎝ほどのもので、寛文10年(1670)に奉納されています。銘文には「鵜飼島村願主 野沢木藤次郎」とあります。作者は中尾作金吾重宅という者で近隣の金屋村の工人です。

|

| 石 造 物 と 楠 |

|

|

灯籠と鳥居 |

石造物

参道入り口に立つ社号標石の横にある一対の灯籠は明治29年に建てられたものです。そこから少し入ったところに石の明神鳥居あります。鳥居は江戸時代も未に近い嘉永元年(1848)に建てられたもので、当時としては非常に立派な鳥居であったと思われます。

この鳥居について神社に「奉新立

|

御鳥居壱宇」という棟札が残っています。それによると鳥居は岡崎の石工によって作られた事が分かります。また、設立のために努力した村役人をはじめ、師人と記されて数名の人々がかかれていることも珍しいことです。

拝殿前に一対の石の狛犬があります。昭和4年に寄進されたもので、寄進者の話によると、岡崎の石屋に注文して作らせたもので、価格は阿形と吽形の二つで当時の価格で350円であったとのことです。

|

|

|

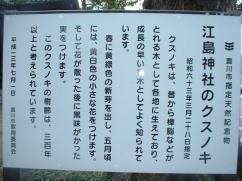

楠

大楠は町の指定文化財で天然記念物になっています。幹の太さは胸高囲で5mあり、根元では9mもあります。高さは20mほどで、枝の一部が台風の被害にあって折れています。枝の広がりは径25mほどもあり、樹勢は盛んです。

春には黄緑色の新芽を出し、5月 |

|

|

ごろ黄白色の小花をつけます。花が散ってから黒味がかかった小さい実がつき、夏には大きな木陰を作って人々の憩いの場所となっています。

楠は成長の良い木ですが、この太さや大きさから考えると300年近くはたっているものと見ていいです。昔から樟脳などのとれる木として各地によく生えている木ですが、これほどの大木は一宮町にはなく、町最大の楠ということで町の天然記念物に指定されています。 |

|

|

| このページのTOPへ |